医療機器のライフ、口腔水分計を量産 一般歯科向けに

医療機器のライフ、口腔水分計を量産 一般歯科向けに

医療機器製造販売のライフ(埼玉県越谷市)は、歯科医が患者の口の中の水分を計測できる水分計の量産に乗り出す。誤嚥(ごえん)性肺炎など口の乾燥が一因となる疾病への理解が進み、水分計を使った検査や治療が2018年度から健康保険の適用となった。これにより大学病院などに限られていた販路が、一般の歯科診療所まで広がると判断した。同社は03年に口腔(こうくう)水分計を開発、16年がかりで量産にこぎ着けた。

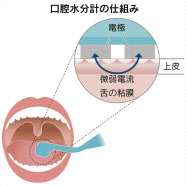

「口腔水分計ムーカス」は歯ブラシの様な形状。専用のカバーをかけて先端のセンサーを患者の舌先に当てると、約2秒で数値と5段階のレベルサインを表示する。微弱電流を流し舌の上皮の水分を測る仕組みだ。価格は税別で5万8千円。重さは約60グラムで、単4乾電池2本を入れて使う。

現在は国内の病院向けに年200台を販売しているが、4月に6千台を生産できる体制を整える。日本政策金融公庫から2千万円の融資を受け、埼玉県秩父市にある委託先の生産ラインを拡充する。医療機器商社とも提携し、全国での販売体制も整えた。

大手企業と提携し、20年をめどに海外販売も計画している。すでに国内に加え、米国と欧州で特許を取得した。

加齢などにより唾液が減少する口腔内乾燥症(ドライマウス)は、虫歯や歯周病、誤嚥性肺炎の要因になる。特に死者が増加している誤嚥性肺炎は、口の乾燥で増殖した雑菌が食物などと一緒に誤って肺に入って起きる。飲み込む力の低下した高齢者に多い。このため口の状況をチェックすることが、予防につながるとされている。

同社は厚生労働省の研究班に参加し、03年に水分計を開発して病院への納入を始めた。だが同省から「医療機器としての申請が必要」との指摘を受け、販売を中止した経緯がある。このため埼玉医科大学と連携して安全性などに関するデータを収集し、06年に医療機器製造販売の許可を取得、10年には医療機器の承認を得た。

ただ水分計を使った検査や診療が健康保険の適用にならないため利用は一部医療機関に限られ、同社の売上高は3300万円(18年6月期)にとどまっている。これまではロングセラー商品になった電池不要の携帯用おしり洗浄器の開発や大手メーカーの医療機器販売で経営を支えてきた。水分計の普及で19年に9千万円、23年には3億円まで売上高が増えるとみている。

古川誠社長は「いずれは家庭用も販売したい。健康状態を把握するため体温や血圧を測定するのと同様に、口の中も測定するのが当たり前になるようにしたい」と話す。