「日本海ヘルスケアネット」、医師会も交え、9法人で発足へ|医療維新 - m3.comの医療コラム

「日本海ヘルスケアネット」、医師会も交え、9法人で発足へ

佐藤・山形県・酒田市病院機構参事、全日病学会で説明

2017年9月12日 橋本佳子(m3.com編集長)

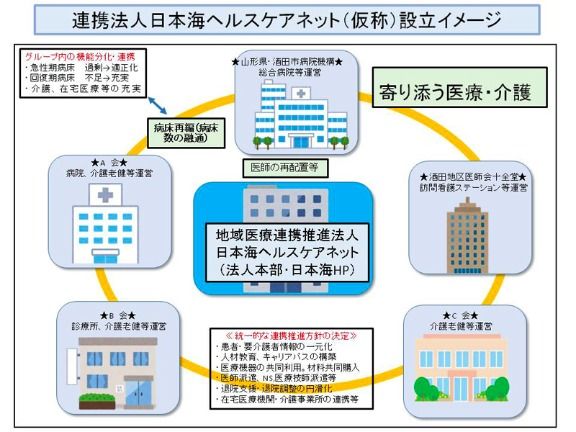

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構参事の佐藤俊男氏は、同機構が運営する日本海総合病院(646床)を中心に検討している地域医療連携推進法人「日本海ヘルスケアネット(仮称)」の参加法人は、当初5法人だったが、9法人に拡大し、発足予定であることを明らかにした。9月10日に金沢市で開催された第59回全日本病院学会のシンポジウム「地域をデザインする病院」での講演で語った。

日本海総合病院が属する「庄内2次医療圏」で病院や介護施設を経営する、医療法人3法人、社会福祉法人2法人のほか、酒田地区の医師会、歯科医師会、薬剤師会が参加予定で、「連携以上、統合未満」の共同事業を目指す。10月にも9法人による会合を開き、正式発足への準備を進める。手続き的な問題もあり、法人設立は来年になる見通しだが、既にさまざまな共同事業が始まっている。

「医師会、歯科医師会、薬剤師会も入り、地域の“オールキャスト"がそろった。2025年の先においてソフトランディングができるように医療提供体制、介護体制を少子高齢化仕様に早急に再構築しないと、施設機能も、経営も成り立たなくなる」(佐藤氏)。「地域での消耗戦を際限なく続けることに終止符を打ち、病院完結型でなく、地域完結型の医療を目指す」という関係者の思いが一致し、法人設立に至った。

日本海総合病院は、2008年に県立日本海病院と市立酒田病院との再編統合で発足した病院。山形県・酒田市病院機構を発足させ、県立日本海病院は528床から646床の日本海総合病院にして、急性期に特化。一方、市立酒田病院は、亜急性期から慢性期医療を担う酒田医療センター(400床から、235床、114床へと段階的に削減)に転換した。「同じような作業を、地域医療連携推進法人を作り、地域全体でもう一度行うために準備を進めている。医療経営の合理化を進め、医療資源を有効に活用し、高齢社会に対応していきたい」と佐藤氏は語った。

2017年4月から制度化された地域医療連携推進法人は、医療機関相互の機能の分担や業務連携の推進が目的で、法人の認定は都道府県が行う。

「日本海ヘルスケアネット(仮称)」が目指す「連携以上、統合未満」の共同事業として、実施済み、もしくは検討中なのは、(1)人事交流、派遣体制の整備、職員の共同研修、(2)人工透析の重点、集約化、(3)検査機能の重点、集約化、(4)電子カルテ等の共有、(5)地域包括ケアシステムの構築、(6)ICT等による広報活動、ロゴマークの作成――など。そのほか、医薬品・診療材料・業務委託等の共同交渉、患者・住民向けセミナーの共同開催など、今後検討を予定している事業も多々ある。

既に実施済みの一つが、(2)。日本海総合病院は人工透析をやめ、民間病院に患者を紹介した。一方で、日本海総合病院は、手術や検査など、急性期病院の強みを発揮できる分野を強化する。

(4)の電子カルテ等の共有についても、既に検討が始まっている。庄内地方には2011年からスタートした「ちょうかいネット」という医療情報のネットワークがあり、患者情報の共有、連携を以前から行っており、電子カルテ等の共有の下地はある。

佐藤氏は、「日本海ヘルスケアネット(仮称)」が実現に至る大きなきっかけとして、大幅な人口減少と高齢化を挙げる。庄内地域(庄内2次医療圏)の人口のピークは、1955年で人口は約37万6000人。2013年10月1日現在で、28万4845人で、高齢化率は30.9%。2015年から2025年にかけて、さらに人口が12%減少し、24万人程度になると推計される。内訳を見ると、75歳以上のみが6.5%増で、0~14歳は20%以上減少する見通しだ。「2025年以降も、人口の減少は続くので、本当の危機は2025年からの10~15年間」(佐藤氏)。

佐藤氏は、「県立日本海病院と市立酒田病院との再編統合で、相当の改善効果があった。これを地域に還元していくという思いで進めている」と意気込みを語る。日本海総合病院は、再編統合で病床数は1.2倍になったが、営業収益は8年間(再編統合前の2007年度と2015年度の比較)でそれを上回る2.1倍に達した。「いろいろな連携の在り方があり、大都会と地方の連携の在り方は違うのではないか」と語る佐藤氏は、「地域医療連携推進法人も、結局は顔の見える関係、ヒューマンネットワークが大事」と述べ、講演を締めくくった。